【靴底補強◎】サンダル靴(ブーツも!)の裏張りを自分でやってみました。オススメ商品もご紹介

お気にりの靴は長く愛用したいですよね。足元から女性らしさを演出してくれるサンダルは、手放せないアイテムの一つです。

華奢なデザインが気に入って購入したサンダル。

頻繁に履くにはすぐボロボロになりそう。でも沢山履きたい!

ブランド靴ほど高価な靴ではないけれど「靴底を補強した方がいいのでは?」という思いが頭をよぎりました。

「靴底の補強」

靴の修理店で頼んでもいいけれど、「自分でやってみたい!」ということで、今回は靴修理ビギナーである私が、実際に靴の裏張りに挑戦!裏張りの過程や実際に使用した商品レビューを綴ります。

後日談1:サンダルの裏張りして1年過ぎてからの状態を追記しました。

後日談2:サンダルの裏張りが良い仕上がりだったので、サイドゴアブーツの裏張りもしてみました(最後に追記してます!)

- お気に入りの靴を長く愛用したい方

- 自分でサンダルの裏張りをしたい方

- ビギナーが裏張りした仕上りを見てみたい方

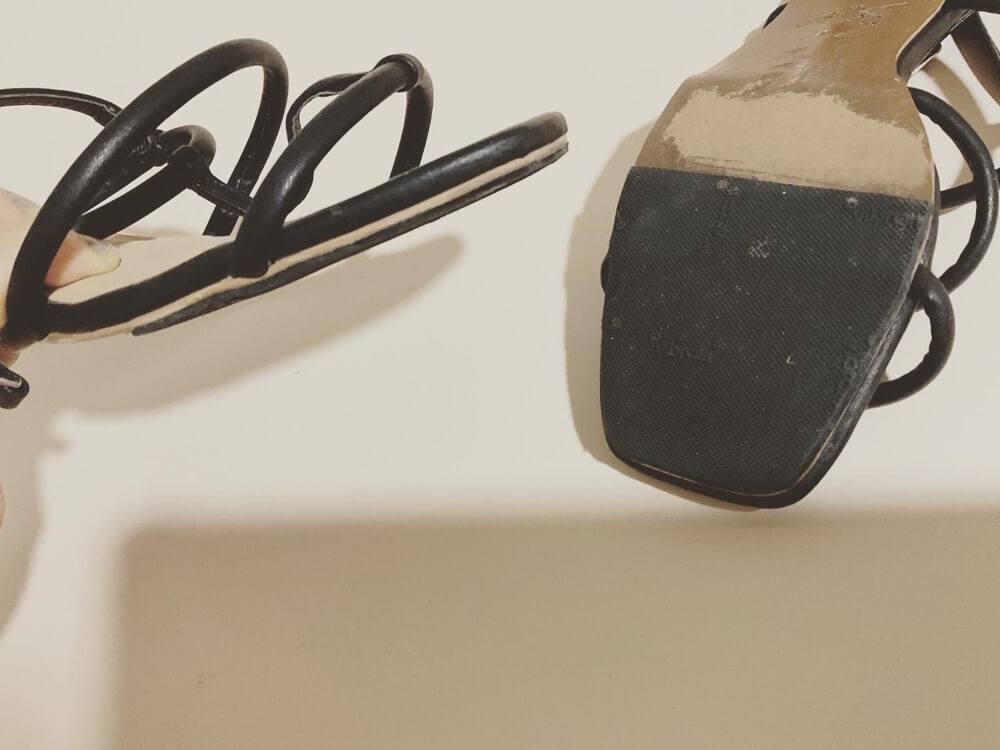

裏張りするサンダル靴

黒の細めの華奢なストラップ。太めの安定したヒールの履きやすさに即買いしたコードバックストラップサンダル。今回はこのサンダルの前底とヒール部分に裏張りします。

裏張りする為に購入した商品

自分で靴の裏張りをするために購入した商品は、TOKYOロイヤルリビング K.Kより販売の『靴修理キット』です。

選んだ理由としては2点

裏張りに必要な道具がすべて揃っていた

裏張りに必要な道具がわかりませんでした。一式セットになっているものは悩む心配もなく、裏張り初心者としてはありがたいポイントでした。

ビブラム社のソールを使いたかった

前に靴の修理店さんでレペットの靴に裏張りしてもらった際、ビブラム(Vibram)社製のソールでした。Vibramのロゴが可愛いのもあって、ビブラムのソールを使いたい。と思っていたところ『靴修理キット』ではビブラム(Vibram)社製のソールだったので決め手になりました。

なぜ靴の裏張りをするのか?

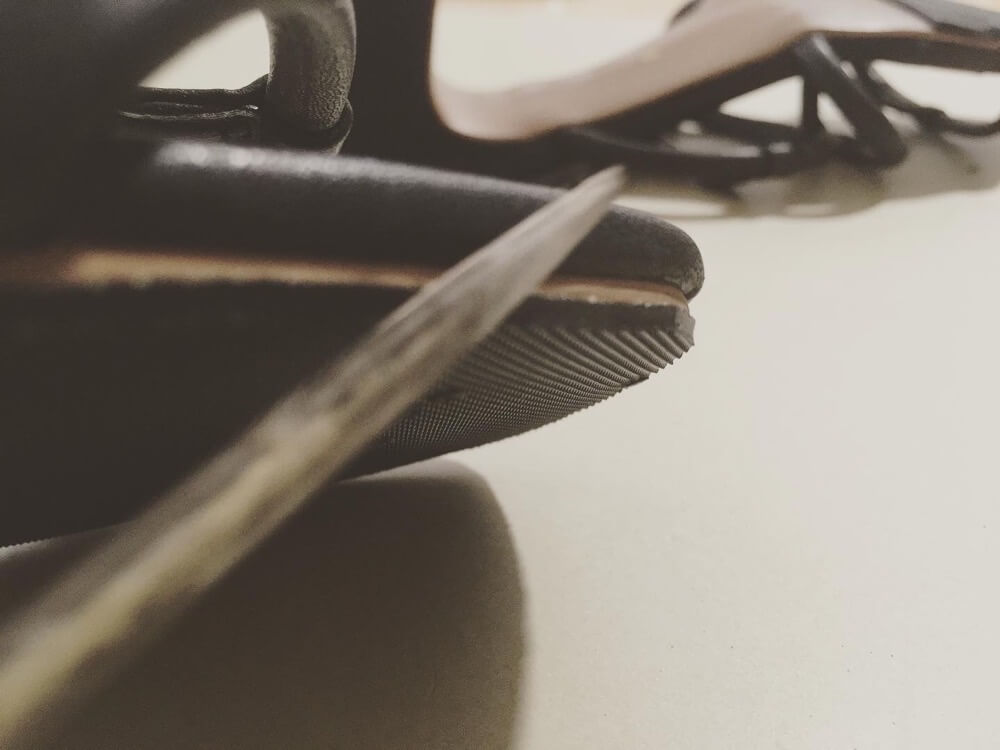

靴底のすり減りを軽減する

上の画像は、サンダルを裏張りする前にどうしても履きたくなって一度履いた後の状態です。半日を街中で過ごしただけで靴底が削れ小さな窪みが出来てしまいました。

ただでさえ薄いサンダルの靴底。裏張りすることで元のサンダルの靴底の劣化を抑えることが出来ます。(サンダルの靴裏の状態を確認して後悔しました…。)

滑り止めになる

サンダルは特にデザインが可愛くても、靴底表面がツルッとしたものが多いです。靴底に裏張りすることで補強になるだけでなく、凸凹のラバー素材で滑り止めになります。安心して街中でもサンダルを履くことが出来ます◎

靴の裏張り過程

必要な道具を揃える

靴の裏張りに用意した道具は、

靴修理キットと別に7点を家にあるものを揃えました。では実際に裏張り作業をしていきます。

靴底の裏を汚れを取り除く

靴底の汚れを落とします。少しでも濡れている場合はしっかりと乾燥させます。

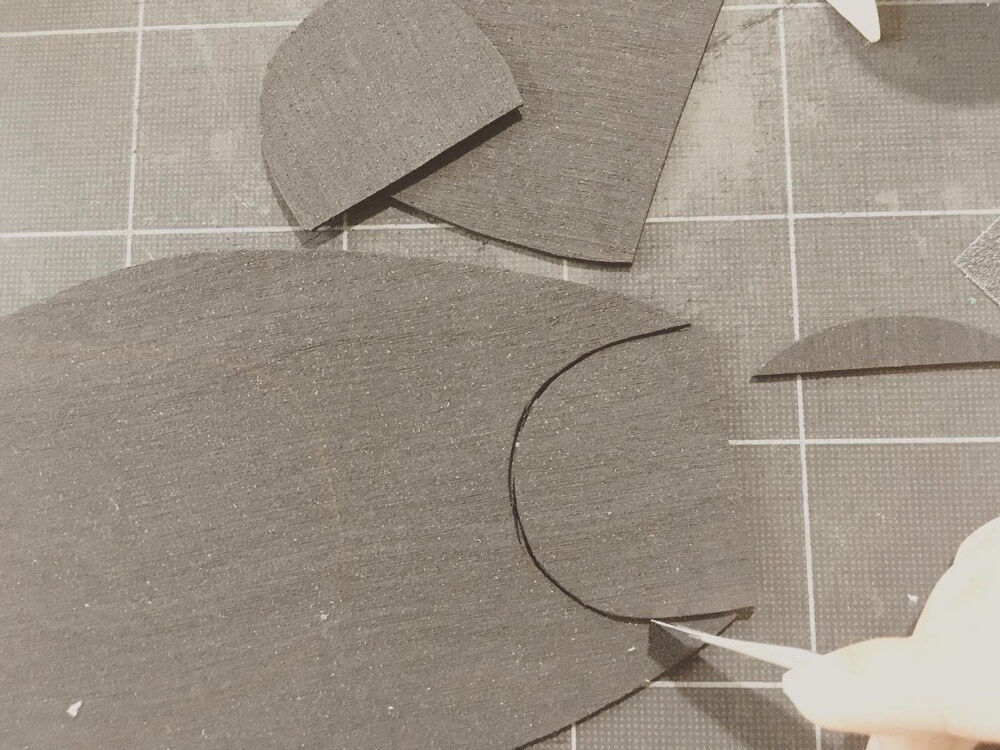

ソールに印付する

修理キットのソール(平らな面を上に)を靴底にあてます。

少しはみ出るぐらいのサイズにボールペンで印付けしていきます。

ソールをカットする

ソール部分の印付した所を、カッターでカットします。固いかと思いきや少しの力でスルッと切ることが出来ました。

ソールと靴底にヤスリをかける

紙やすりを使い、靴底とソール両方をヤスリます。

できるだけ平らになるようヤスリをかけたんですが、ぐっと力をいれ続けてヤスリをかけるのでこの過程が結構大変でした。

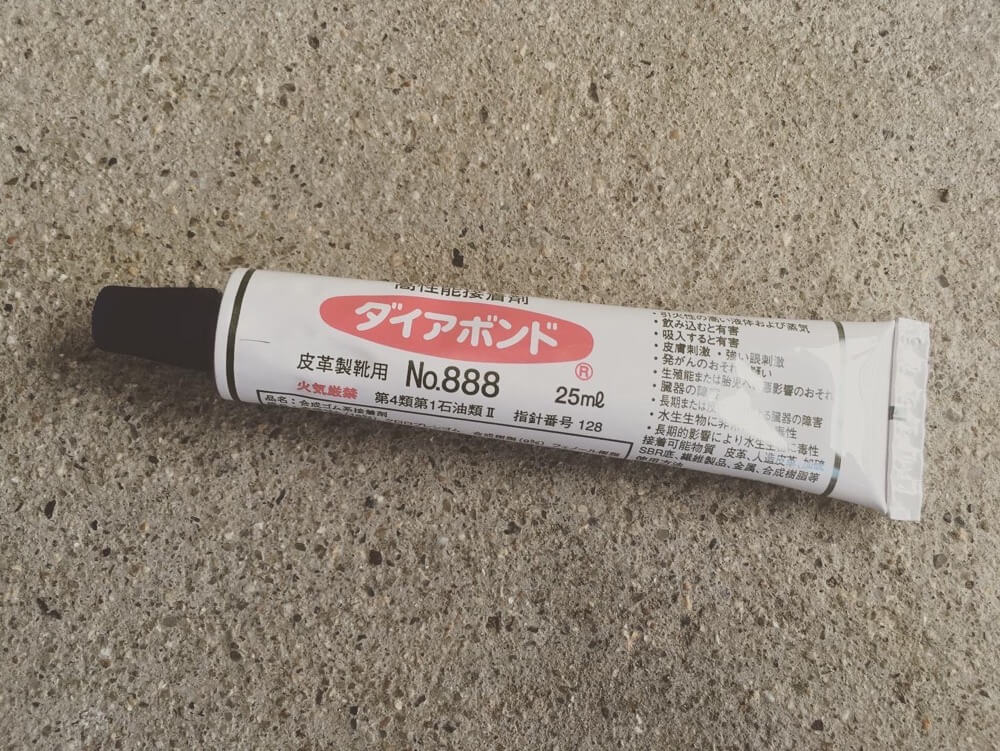

ソールと靴底に接着剤を塗布する

接着剤を竹ブラシを使って靴底とソール両方に塗布していきます。

乾燥させる(15−20分程)

靴底とソール両方に接着剤を塗布できたら、表面のベタつきがなくなるまで乾燥させます。(15〜20分程)

ハンマーでソールを圧着する

接着位置を確認して、貼り合わせます。ベタつきがなくなった接着面同士がちゃんと貼り合わせられるのか心配でしたが、貼ってみて驚きました!しっかりと接着してくます!

『靴修理キット』に付属していた接着剤はダイアボンドという合成ゴム系接着剤。初めて使った接着剤の使用感に驚いた瞬間でした。

ハンマーでしっかり圧着させるべく、思い切り叩きます。(片手を怪我しないように気をつけて)久々手にしたハンマー。力はいるのですが、程よいストレス発散になりました。

“貼り合わせたら、特に靴のまわりの部分を念入りに叩いて圧着させてください”と説明書にかいてあったので念入りに叩いて圧着させます。

はみでた箇所をカットする

接着が完了したら、靴底からはみ出たソールをカッターでカットしていきます。サンダル部分を傷つけないように慎重に丁寧に。

ヤスリで切り口を削る

カッターの切断面が角ばった箇所などをヤスリでなめらかにしていきます。(目の細かい紙ヤスリが家になく、金属のヤスリを使ってます。)

靴クリームでツヤを出す

説明書に“靴クリームをぬって補色とツヤを出すと、きれいに仕上がります。”とあり、家にあったM.MOWBRAY(M.モゥブレィ)のクリアタイプの靴クリームで艶出しをしました(クリアなので万能で便利)。

ついでにサンダル全体にもクリームを塗っていきます。

完成

自分で初挑戦ながらにソールを裏張りすることが出来ました(ヤスリ面がはみ出してしまいましたが)。

「靴の裏張りセットを使うのは、初心者にはおすすめしない。」という声もネット上で見かけましたが、自分で挑戦した裏張りした靴。愛着もひとしおです。

完全にキレイという程のクオリティとはなりませんでしたが、かといって初心者が裏張りした割にはキレイに仕上がったという実感。

ビブラム(Vibram)社製のソールにより、グリップ感もありとても使いやすいサンダルに進化しました。

裏張りにかかった時間は?

裏張りにかかった時間は、1時間程度。ヤスリをかける時間が少し大変でした。

▼手軽に裏張りしたい方におすすめ

自分で裏張りする良い&イマイチな所

自分で裏張りする良い所

靴の修理店で頼むより低予算

靴の前底とヒール部分を靴の修理店にだせば大体3000円以上かかります。自分で裏張りすることで1000円ちょっとで出来るので低予算で出来ます。

愛着が湧く

自分で出来た裏張りした靴。修理店できれいに仕上げてもらうのもいいけれど自分で手間をかけた靴は愛着がとても湧きました。

自分で裏張りするイマイチな所

力作業がある

ヤスリをかけたり、ハンマーでしっかり叩くなどそこそこ力作業が必要です。

そこそこ手間はかかる

靴修理キットを使った裏張り作業。ヤスリをかけたり接着剤をつけたり、カットしたり…。作業空間を作って1時間程かかるのでお手軽に出来るとはいきません。作業を楽しめる気持ちがないと、大変に感じるかもしれません。

滑り止めステッカーを使うのも手です。

【裏張り後レビュー】夏〜秋サンダルを使ってみて

初の裏張りに挑戦後、夏から秋にお気に入りのサンダルを使い倒しました。

率直な感想。「裏張りをやっておいて本当に良かった!」

ビブラム(Vibram)社製のソールがとても快適。しかも、ソールは剥がれることなく、街中のツルッとた路面も滑りにくく歩きやすい。安全にサンダルを履くことが出来ました!初挑戦で、個人的には大成功。

かかと部分もソールがしっかりサンダルを守ってくれました。手頃な価格のサンダルも、自分で修理すれば、費用も抑えられるし長持ちして使える◎

簡単にすぐできる作業ではないですが、やってみる価値は大アリだと感じました。

【追記】サンダル1年以上履いてみて

サンダル裏張りに挑戦した夏から翌年の夏を迎え1年以上履いてから、再度ソール部分をチェックしてみました。初挑戦だったにもかかわらず、ソールは剥がれること無くサンダルを履くことが出来ました。

滑りにくいビブラム(Vibram)社製のソールは、このサンダルの価値を高めてくれました。本当滑りにくい!ガシガシ1年(主に春夏)以上、履き倒しましたが、ダメージも少なく驚いています。サンダルの裏張りをしなければ1シーズン持たずに捨てていたかもしれません。

【追記】サイドゴアブーツの裏張りもやってみた!

自分でもダイアボンドを使えば、靴底の裏張りが出来る!と自信を持てたので、長年愛用していたサイドゴアブーツの靴底も裏張りしてみました。

こちらがそのサイドゴアブーツ。

靴の修理専門家からみたら、雑な仕上がり!で難ありなのかもしれませんが。。。自分で裏張りしたこの靴で、海外で砂利道や歩道で使い倒しましたが、剥がれませんでした!修理代も、両方直して1,000円以内で完了です◎

▼サイドゴアブーツの裏張りには、ナツ柄板を使ってみました

▼サイドゴアブーツは他も修理しました◎

靴の裏張りを自分でしたらいい気分!

30代までは正直、自分の履く靴のことをあまり気にかけていませんでした。ですが現在は、靴の値段関係なく気に入った靴は大事に履いていきたいと感じるようになりました。

靴をお手入れすると、履くときの気分も気持ちいいしシャキッとした気分になれます。「整う」という言葉がフィットします。自分で靴の裏張りしてみたい方の参考になれば幸いです!

最後まで目を通してくださりありがとうございました。

▼この記事に登場したモノ

![[M.モゥブレィ] 栄養・保湿・補色・ツヤ出しクリーム 靴クリーム 50ml 栄養・保湿・補色・保革・ツヤ出しクリーム イタリア製 シューケア 靴磨き 基本のお手入れ シュークリームジャー ソフトタイプで伸びが良く浸透性が高い 職人が手作業で丁寧に充填 ロングセラー商品 ニュートラル](https://m.media-amazon.com/images/I/51a3UU2VtRL._SL160_.jpg)

![[コロンブス] フラットな靴底・革底・スベリ止め ノンスリップステッカー 婦人靴用 クロ 1個 (x 1)](https://m.media-amazon.com/images/I/41z8ByDASfL._SL160_.jpg)

![[山田] ナツ柄半張りセット 黒](https://m.media-amazon.com/images/I/41U+Kxwag5L._SL500_.jpg)